Rodolphe JULIAN (1839-1907)

Les Lutteurs, 1879

Mine de plomb sur papier

18,4 × 11,3 cm

Œuvre en rapport : eau-forte imprimée chez A. Quantin publiée dans Léon Cladel, Ompdrailles. Le Tombeau-des-Lutteurs, Paris, A. Cinqualbre, 1879, [n.p. entre p. 18 et p. 19]

Vendu

Pierre Louis Rodolphe Julian, né à Lapalud au nord d’Avignon en 1839, passe une partie de son adolescence comme apprenti chez un libraire à Marseille. Là, il lit Balzac, s’exerce au dessin et joue à pratiquer la lutte sur le Vieux-Port. Devenu adulte, il quitte la Provence pour Paris, où il vient suivre les cours de Léon Cogniet et Alexandre Cabanel. Dès 1863, Julian participe au Salon des refusés en exposant trois tableaux, puis accède au Salon officiel en 1865. Trois ans plus tard, l’artiste crée à Paris une académie de peinture novatrice. Associée à son nom pour l’éternité, l’académie Julian, installée près de son atelier du passage des Panoramas, est l’une des rares écoles ouvertes aux femmes avec pour professeurs des peintres parmi les plus célèbres du temps : William Bouguereau, Benjamin Constant et Jules Lefebvre, par exemple. En marge de ses activités artistiques, le jeune peintre pratique en amateur la lutte gréco-romaine dans différents lieux de la capitale dédiés à ce sport. L’un des plus célèbres lutteurs du Second Empire, Henri Marseille, surnommé le Meunier de La Palud, était originaire du même village que lui.

En 1867, Julian avait ouvert sa propre salle de lutte baptisée Les Arènes athlétiques, au numéro 31 de la rue Le Peletier. La simple enceinte de bois, élevée sur un terrain vague, attirait une foule cosmopolite et l’on pouvait voir, autour de l’arène, passants et ouvriers se mêler à certaines célébrités du temps. Les frères Goncourt, Théophile Gautier, Alexandre Dumas père ou Théodore Barrière fréquentaient ces spectacles qui vont inspirer à l’écrivain montalbanais Léon Cladel (1835-1892) en 1879 son roman, Ompdrailles. Le Tombeau-des-Lutteurs.

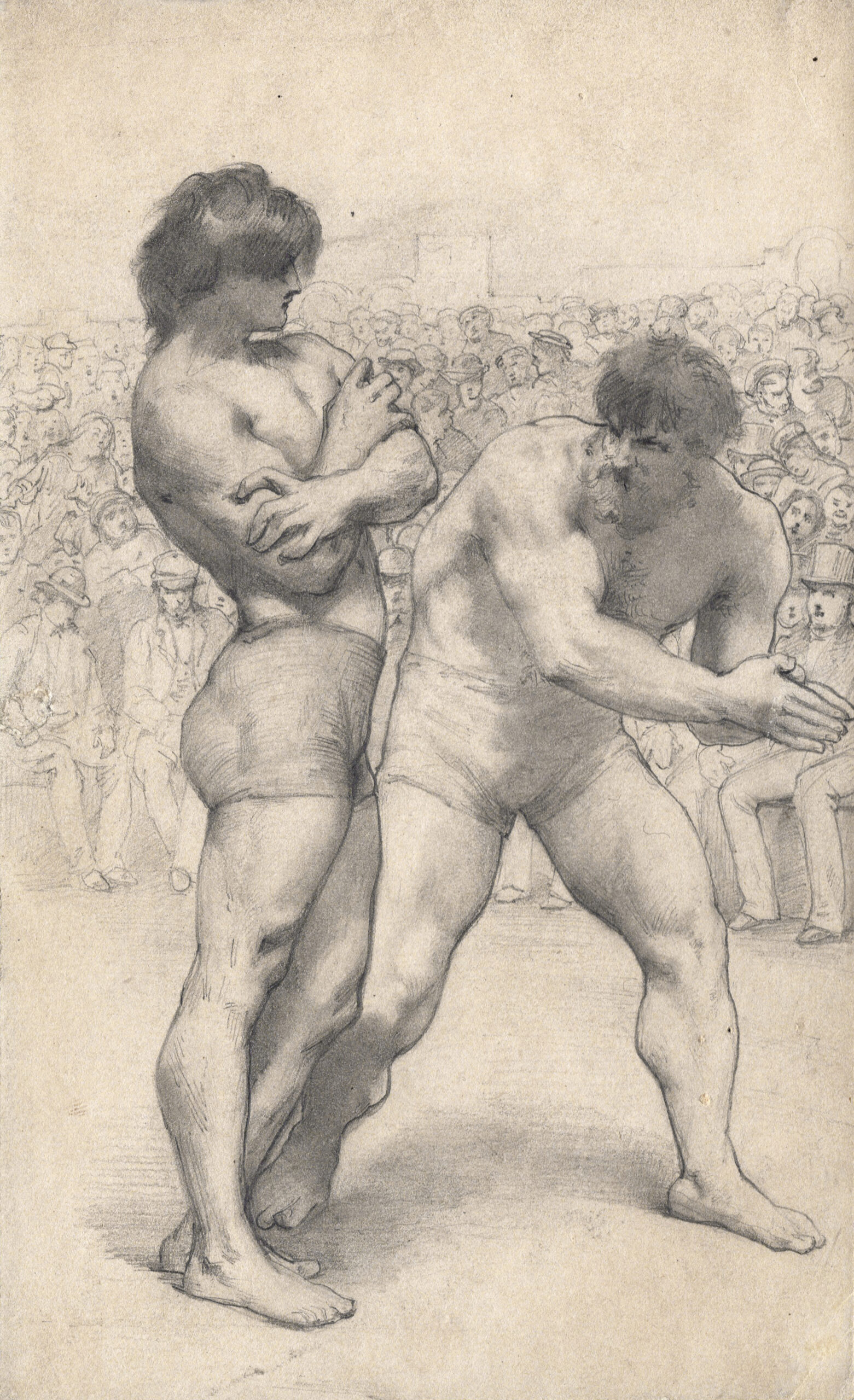

L’auteur qui souhaite faire illustrer son texte s’adresse à Rodolphe Julian, lutteur lui-même, pour ce projet. Seize compositions tracées au crayon sont gravées à l’eau-forte pour orner l’ouvrage. L’un de ses dessins préparatoires représente deux hommes en caleçons courts, au milieu d’une arène couverte de sable, se préparant à se battre sous les regards d’un public venu nombreux. Le plus jeune, glabre, se tient debout immobile, les bras croisés, tandis que le second à la barbe fournie joint ses mains pour lui asséner la première prise. L’œuvre au crayon, par son sujet et sa composition, n’est pas sans évoquer la toile Les Lutteurs de Gustave Courbet exposée au Salon de 1853. La planche, gravée hors texte, est la deuxième illustration du livre. Imprimée par la maison Quantin, elle apparaît moins fine et détaillée que le dessin qui la prépare ; la foule y est plus schématique et la posture du second lutteur moins réaliste.