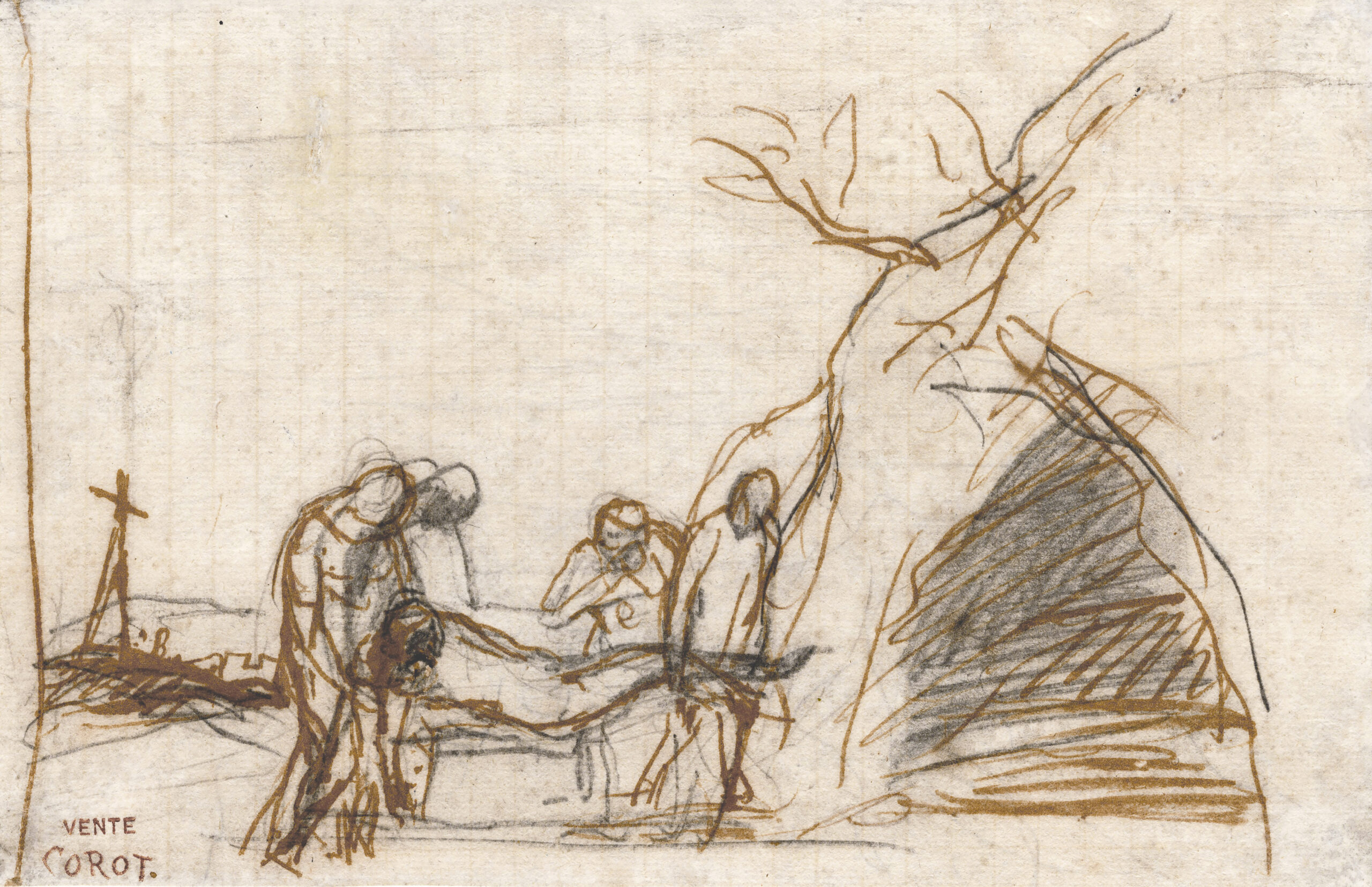

Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)

Mise au tombeau, vers 1853

Encre et pierre noire sur papier

15,2 × 23,6 cm

En bas à droite, cachet de la vente Corot de 1875 (Lugt 460)

Provenance : probablement deuxième vente Corot, 31 mai-2 juin 1875, Paris, [Mes Boussaton et Baubigny] ; selon une tradition familiale : collection de Maurice Denis (1870-1943) ; par descendance

Vendu

Camille Corot, né à Paris en 1796, découvre tardivement son intérêt pour les arts. Ses parents, des commerçants aisés espérant qu’il prendra leur suite, l’envoient en apprentissage chez des marchands drapiers. N’y trouvant aucun attrait, le jeune homme commence à étudier le dessin aux cours du soir de l’académie Suisse, une fois sa journée de travail terminée. Grâce à sa persévérance et malgré la réticence de son père, Corot s’investit pleinement dans sa formation de peintre et entre en 1822 dans l’atelier d’Achille Etna Michallon (1796-1822), lauréat du premier prix de Rome de paysage historique en 1817. À la mort de ce premier maître, en 1822, Corot poursuit ses études auprès de Jean Victor Bertin, l’un des chefs de file du paysage néoclassique en France. Dans ce nouvel atelier, le jeune artiste apprend les règles classiques de la composition et s’initie à la peinture de plein air en forêt de Fontainebleau. Très critique vis-à-vis de son maître, Corot décide de quitter la France pour découvrir l’Italie en 1825. Après un premier séjour de trois années, le peintre y retourne à deux reprises en 1834 et 1843. Pour ses débuts au Salon de 1835, sa toile Agar dans le désert, inspirée de l’Ancien Testament, reçoit un assez bon accueil. Dix ans plus tard, Corot a gagné en notoriété et la Ville de Paris lui commande une œuvre de grande dimension sur le thème du baptême du Christ pour l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. La décennie suivante est celle de la consécration. L’artiste voyage beaucoup en quête d’inspiration et libère ses œuvres de la justesse du motif en laissant libre cours à son imagination. En 1853, alors qu’il rend visite à son amie Parfaite Anastasie Osmond, à Rosny, Corot critique le chemin de croix installé dans l’église du village. Son hôte de lui répondre alors : « Il faut en faire un vous-même ». Le peintre accepte l’idée, achète une série de lithographies comme modèle et, chaque année, en copie librement deux ou trois durant ses séjours à Rosny.

Un dessin inédit à la pierre noire et à l’encre sépia provenant de la vente après décès de l’artiste peut être rapproché de cette démarche. La feuille, une mise au tombeau du Christ, correspond traditionnellement à la quatorzième et dernière station de la Passion. Le corps de Jésus, porté par quatre hommes devant l’entrée d’une grotte, est tracé d’un geste rapide et incisif. Le groupe se détache sur un fond de ciel laissé en réserve. Sur la gauche, dans le lointain, la croix dressée du supplice tout juste suggéré répond à l’ouverture béante du tombeau. Finalement Corot, pour sa composition destinée à l’église de Rosny, devait rester fidèle au modèle gravé en montrant le Christ porté à l’intérieur de la grotte et entouré des Saintes Femmes. L’ensemble, achevé en 1859, sera rapidement remisé dans la sacristie de l’église et restera longtemps oublié. Aucune œuvre peinte, identifiée à ce jour, ne reprend l’agencement exact de ce dessin qui, selon une tradition familiale, aurait appartenu au peintre Maurice Denis.