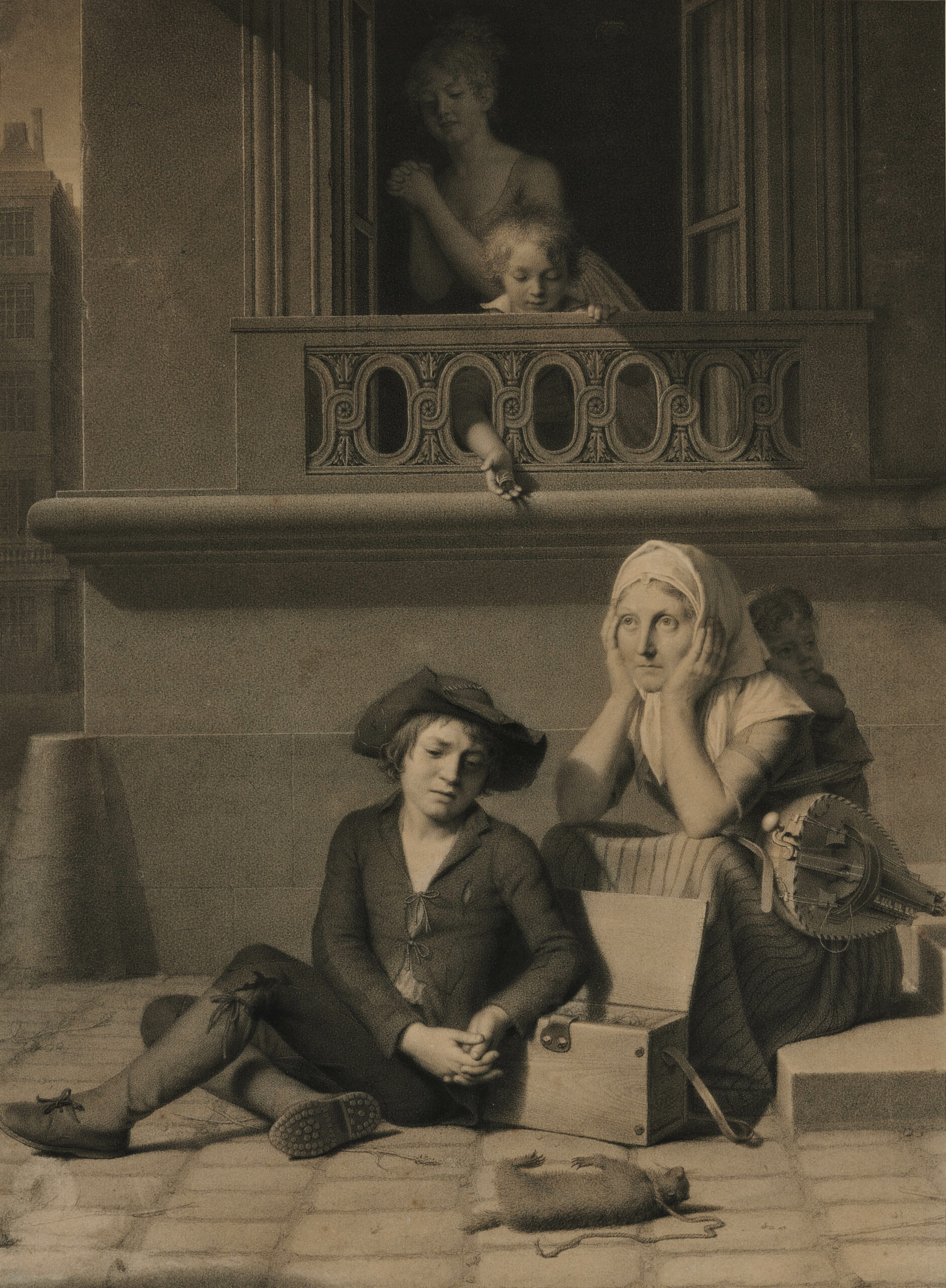

Hilaire Joseph LEDRU (1769-1840)

La Fortune perdue, vers 1799

Pierre noire et estompe sur papier

57,8 × 42,9 cm

Provenance : collection Marie-Claude Chaudonneret (1948-2023)

Exposition : Paris, Salon de 1799, no 158 : « Dessin/La fortune perdue.

Un jeune Savoyard et sa famille, assis sur les degrés d’une maison, déplorent la perte de la marmotte qui faisait leur gagne-pain. A la croisée au-dessus d’eux, un enfant touché de leur peine, leur donne furtivement l’argent qu’il possède. »

Vendu

Fils d’un charpentier du nord de la France, Hilaire Ledru est né à Oppy, une petite commune située entre Arras et Douai. Très jeune, tel Giotto, il garde des troupeaux et occupe son temps en dessinant sur le sol à l’aide d’un bâton. Chez lui, il couvre les murs de portraits tracés au charbon et son talent est remarqué par des mécènes oppynois qui, convaincus par son don, financent les études du jeune garçon à l’école de dessin de Douai. Élève brillant formé par Charles Alexandre Joseph Caullet, Ledru gagne Paris pour entrer dans l’atelier du peintre Joseph Marie Vien. À partir de 1795, il expose au Salon des portraits de célébrités ou d’inconnus puis propose un dessin ambitieux intitulé Scène de prison en 1798. Cette œuvre, inspirée par l’arrestation de son ami douaisien Joseph Lesurques impliqué dans l’affaire du courrier de Lyon en 1796, montre les derniers instants du condamné avec sa famille avant son exécution. La composition qui rencontre un vif succès sera gravée par Auguste Boucher-Desnoyers en 1802 sous le titre Les Pénibles Adieux.

En 1799, Ledru choisit de traiter un thème aux accents moraux, La Fortune perdue. L’œuvre à la pierre noire sur papier représente un jeune garçon assis sur le pavé regardant tristement sa marmotte étendue sur le sol. Près de lui, une femme désespérée, un bébé attaché dans le dos, serre son visage entre ses mains. Dans le registre supérieur, depuis une fenêtre, un enfant tend sa main droite chargée de pièces sous le regard attendri et admiratif de sa mère. Dès le début du xviiie siècle, des artistes prennent pour sujet les pénibles conditions de vie de ces garçons venus de leur Savoie natale pour travailler comme ramoneurs dans la capitale. Vers l’âge de douze ans, devenus trop grands pour passer dans les conduits de cheminées, ils perdaient leur emploi et étaient contraints à la mendicité. Pour survivre, certains d’entre eux montraient des marmottes apprivoisées qu’ils faisaient danser au son d’une vielle ou d’une flûte. Ici, Ledru insiste sur la générosité et l’inégalité des chances entre le jeune Parisien de bonne naissance et le petit Savoyard qui, sans sa marmotte, est condamné à la misère. L’œuvre, qui est commentée durant le Salon, reçoit un bon accueil du public mais ne sera pas gravée.

Après 1805, jeune veuf, Hilaire Ledru voit sa notoriété naissante lentement s’éloigner. Il vit avec difficulté en réalisant des portraits de commandes et continue d’exposer régulièrement au Salon jusqu’en 1824. Malgré une dernière participation en 1836, le peintre s’éteint dans la misère en 1840. Quelques fois comparé à Louis Léopold Boilly ou Jean-Baptiste Isabey pour sa technique, Hilaire Ledru apparaît avec cette œuvre comme le précurseur d’un genre qui saura attendrir avec succès le public parisien vingt ans plus tard.